近日,國際頂級學術刊物《自然》(Nature)雜志在線連發兩篇專訪文章,專題報道國際歐亞科學院院士、環境生命科學專家、貴州大學周少奇教授團隊的原創科研成果。

第一篇專訪文章題目為“REDUCING ALGAL BLOOMS WITH BIOCHEMICAL REACTIONS”(生化反應之功,守護碧水清波),介紹了周少奇教授二十多年來深入研究生物化學反應,探討碳氮磷協同生物減排理論與技術以控制水體富營養化的奮斗歷程。

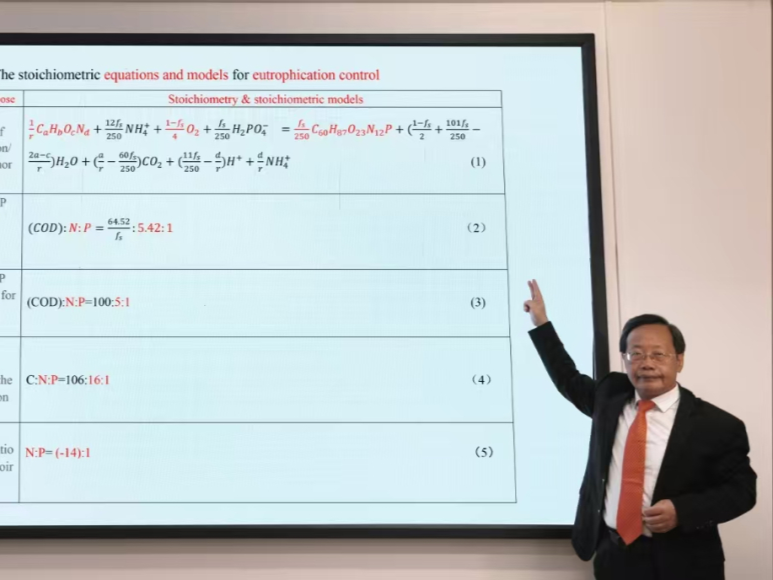

文章提到,周少奇教授“開創性地提出了更加精準分析氮、磷和COD同步去除過程的化學計量方程和計量比模型(COD/N/P),詳細描述了所謂的反硝化除磷菌(DPB)如何去除營養物質。這一成果基于他在‘電子計量學’領域的開創性研究。這種原創方法通過在化學計量方程研究中分析分子間的電子遷移來精準描述化學反應”。

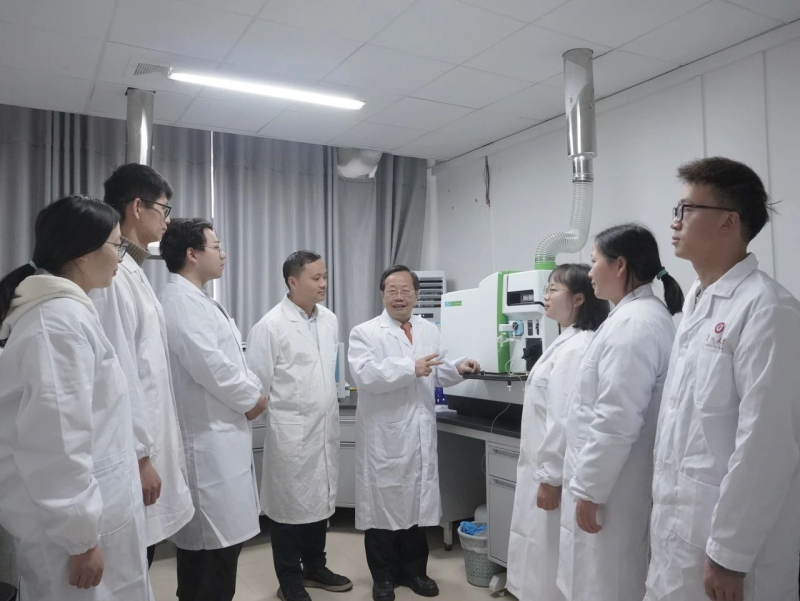

文章同時提到,周少奇教授帶領團隊發現四種新型反硝化除磷菌(可交替以分子氧、亞硝酸根、硝酸根為電子受體實現聚磷)并開發出創新的生物處理工藝與裝備,成功應用于城市污水與農村污水處理工程,實現工程化與產業化應用,具有廣闊的推廣應用前景。

第二篇專訪文章標題為“CALCULATING ELECTRON FLOW IN MICROBIAL CELLS FOR CLEANER WATER”(微生物細胞內的電子流計算與凈水技術新突破),文章回顧了周少奇教授從上世紀90年代起針對全球環境污染治理保護最突出的生物脫氮關鍵科學與技術難題,開展環境微生物和生物反應器研究,首次發現提出生化反應電子流守恒原理新概念和電子流守恒常數、深入研究生物脫氮電子計量方程、COD/N比計量模型、硝反硝(厭氧氨氧化)、環境領域氮的循環與轉化機制,成功推廣應用于煉油廢水、化肥廢水、垃圾滲濾液生物脫氮處理工程的進程。

該文章系統對比了一百多年來國際上學術文獻報道的生物脫氮計量方程及計量模型,與周少奇教授原創理論方法所獲得的系列精準生物脫氮電子計量方程與系統計量模型相比所存在的局限性,為該領域的進步與完善作出了突出貢獻。

據了解,周少奇教授長期潛心于微生物細胞內基于電子層次的環境生物氮循環和碳氮磷協同減排的電子計量學基礎理論研究,在科學機理取得突破后,致力于原創成果的工藝化、設備化、專利化、工程化、產業化等全鏈條創新,通過專利實施許可與產學研合作進行推廣應用,實現了理論與實踐相結合。30余年來,他帶領團隊不斷突破自我,斬獲一系列卓越成就:在煉油廢水處理工程生物脫氮優化方面的成果獲國家科技進步獎二等獎和中國專利優秀獎;在城市污水同步脫氮除磷處理工程與應用方面的成果獲聯合國世界知識產權組織(WlPO)杰出專利發明獎和中國專利金獎;在化肥廢水生物脫氮與清潔生產工程與應用方面取得的成果獲聯合國世界知識產權組織(WlPO)最佳發明獎和中國專利銀獎;在鄉鎮級村組級散戶級農村污水處理方面研發出系列成套關鍵技術與裝備,獲第三屆全國創新爭先獎章;在垃圾滲濾液厭氧氨氧化協同硝化反硝化方面的成果實現工程化應用,獲教育部科技進步獎一等獎。不僅如此,他還先后獲得貴州省最高科學技術獎、何梁何利基金科學與技術創新獎、世界杰出華人獎等諸多重要科技獎項。(來源:貴州日報報刊社)

編輯:張蟬

責編:李旭鋒

編審:丁龍